什麼是茶葉的氧化?

廣義上,茶葉的氧化指的是製程中茶葉內物質的氧化,狹義上,茶葉的氧化就是專指茶葉中茶多酚的氧化。

茶葉的「發酵」不是發酵

發酵(英語:fermentation)指的是微生物(細菌、酵母菌、霉菌等)在無氧或低氧條件下,將有機物質(主要是糖類)分解代謝,產生能量和各種代謝產物的過程。

發酵作用會改變食物的風味或者提升食物營養價值。在食用優格、康普茶、納豆、泡菜等發酵食物,更是直接攝取了活的益生菌。

不過很可惜的是——大部分的茶並沒有微生物參與的發酵作用。

喝綠茶、紅茶或烏龍茶,都不會攝取益生菌。

而茶湯的顏色的差異,綠茶之所以淺白、烏龍茶之所以黃澄、紅茶又之所以如紅寶石般,主要是來自於茶葉中的茶多酚物質的氧化。

茶多酚(Tea polyphenols)

茶多酚是茶葉中所有多酚化合物的總稱:

- 兒茶素類,又稱黃烷醇類物質(flavanol)

- 黃酮類(flavonoid)

- 黃酮醇類(flavonol)

- 花青素類(anthocyanin)

- 酚酸類(phenolic acid)

其中兒茶素類就佔了茶多酚的70%左右。

兒茶素(Catechins)

兒茶素是一類「黃烷-3-醇化合物」,主要有八種,可以分成沒有和沒食子酸酯化的游離型兒茶素和沒食子酸酯化的酯型兒茶素。

兒茶素是植物的次級代謝物,是天然的抗氧化劑。

分子特徵:

- 多個酚羥基(-OH)

- 苯環結構

- 分子量較小(290-458 Da)

- 本身幾乎無色或淡黃色

游離型兒茶素(4種):

- C (兒茶素)

- EC (表兒茶素)

- GC (沒食子兒茶素)

- EGC (表沒食子兒茶素)

沒食子酸酯型(4種):

- CG (兒茶素沒食子酸酯)

- ECG (表兒茶素沒食子酸酯)

- GCG (沒食子兒茶素沒食子酸酯)

- EGCG (表沒食子兒茶素沒食子酸酯)

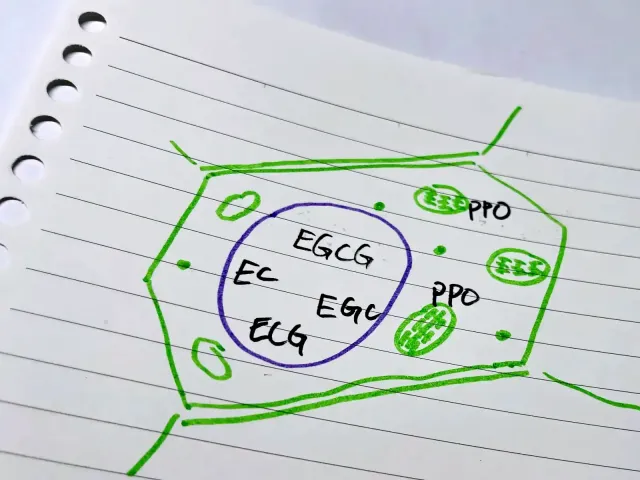

在八種兒茶素中,以下這四種在茶葉中影響是比較重要的,含量也比較高。

- EGCG(表沒食子兒茶素沒食子酸酯),量最多,研究最多的兒茶素

- EGC(表沒食子兒茶素)

- ECG(表兒茶素沒食子酸酯)

- EC(表兒茶素)

氧化反應,從無色到有色

多酚氧化酶(PPO, Polyphenol Oxidase)

在兒茶素氧化的機制中,需要一類稱為「多酚氧化酶」的蛋白質。朋友可能以為多酚氧化酶來自外界,不過並不是,多酚氧化酶是茶葉中本來就存在的物質。

這類酶通常附著於細胞內的膜上,在茶葉細胞的葉綠體中的含量比較多。

在茶樹還在正常生長的時候,多酚氧化酶位於葉綠體或液泡之外。兒茶素則儲存在茶葉細胞中的液胞內。因為兩者不會接觸,所以就不會發生氧化反應。

兒茶素與多酚氧化酶的相遇

當茶樹的葉子被從樹下採下來後,葉子就會開始失去水分。

失去水分的細胞內膜開始破損,液胞內的兒茶素和葉綠體內的多酚氧化酶開始離開原本的位置,進入細胞中。

一但兒茶素與多酚氧化酶相遇,就會引發氧化反應。氧化的過程中還會需要氧氣,不過植物體內本來就有氧氣,通常不會有缺氧的問題。

氧化剛開始,兒茶素會先形成一些醌類化合物。接著開始偶聯成「烏龍茶質」(theasinensins)或是再形成「茶黃質」(theaflavins)或「茶紅質」(thearubigins)。

如果繼續發展下去,還會行成更巨大的「茶褐物質」(theabrownins)。

這四種兒茶素氧化後產生的化學物質,是具有顏色的色素——烏龍茶質為淡黃、茶黃質為金黃色、茶紅質為紅到褐色、茶褐物質為深褐黑色。

主要就是因為這三種物質的產生,茶湯才有了多樣化的顏色。

茶葉製程中的「萎凋」、「攪拌」和「揉捻」,就是在加強這個細胞破損、兒茶素和多酚氧化酶接觸與氧化的過程。

而「殺菁」就是透過加熱破壞多酚氧化酶的活性,使氧化無法繼續下去。